이윤선의 남도인문학>선택 아닌 균형의 길… ‘진짜 대한민국’의 문 열어야

446. 열하에서 온 편지

| 2025년 05월 08일(목) 17:15 |

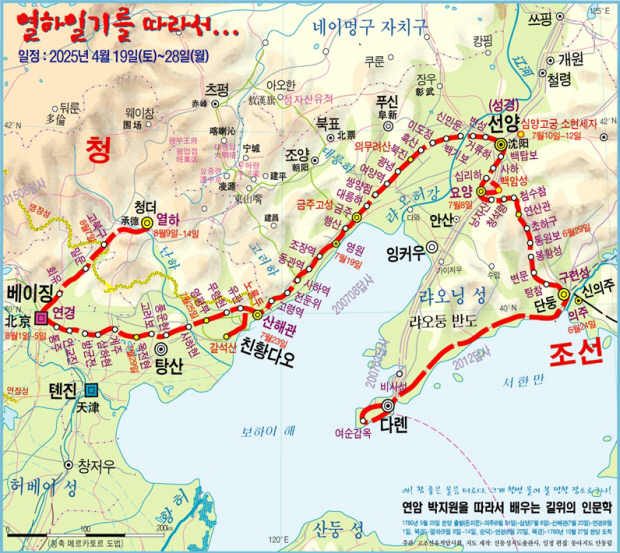

고(옛)조선유적답사회 안동립 회장이 작성한 열하일기 루트. |

소현세자와 조선군인들이 파병되었던 명청전쟁지 송금전투 금주성지. 이윤선 촬영 |

열하일기 루트 중 내가 주목했던 곳은 연암이 소설 ‘호질(虎叱)’을 베껴 썼다고 하는 옥전(玉田)이었다. 지금은 작은 기차역 마을에 지나지 않아 옛 정취는 찾을 길 없다. 그래도 내게는 연암의 채취라도 있는 듯 반가웠다. 한문 단편소설 ‘호질’의 내용을 여기에 리뷰할 필요는 없지만 호랑이를 통해 조선 유학자의 위선을 신랄하게 꾸짖는 내용이라는 점에서 본인이 창작한 것을 일부러 베껴 썼노라 눙쳤던 것은 아닌지 의심된다. 사실 ‘열하일기’의 집필 목적이 그러했다. 1780년(정조 4년) 중국 청나라에 가는 사신들을 따라 의주, 북경을 거쳐 지금의 허베이(河北)성 청더시(承德市) 즉 옛 열하(熱河)까지 다녀온 기행문을 넘어선다는 뜻이다. 청나라 건륭제의 70세 만수절(萬壽節)을 축하하기 위한 사절단이었는데 당시 황제들이 주로 열하의 피서산장(避暑山莊)에 머물렀기 때문에 예까지 들르게 된 것이다. 열하 사절은 이외에도 1790년 건륭제 80세 사절단과 1860년 등 두 차례 더 있다. 장소 얘기는 기회가 되면 풀어보기로 하고 우선 실학을 표방했던 북학파에 대해 언급해둔다. 북학파는 담헌 홍대용(1731~1783), 염암 박지원(1737~1805), 초정 박제가(1750~?) 등이 대표적이다. 연행사로 북경을 왕래하면서 기록을 남겼다는 공통점이 있다. 안재순은 ‘조선 후기 실학의 주체성 문제-박지원, 박제가, 정약용의 북학론을 중심으로-’(동양철학연구 40집)에서 이렇게 말한다. “이들은 연행을 통해 서양의 예수회 선교사들과도 조우하며 서양과학에 깊은 관심을 갖고 인식의 지평을 넓힌다. 넓은 세계와의 만남을 통해 낙후된 조선의 현실을 뼈저리게 직시하고 그를 탈피하기 위해서는 북학이 절실히 필요하다고 믿는다. 북학은 곧 당시 선진국이었던 청나라의 문물, 문화의 자극에 대한 적극적인 대응 논리이다. 북학에서 보면 기존의 닫힌 사상 체계=성리학은 허학으로 부정되며 개혁해야 할 대상이고, 선진적인 청의 문물은 마땅히 수용해야 할 지고의 목표이다. 전자의 경우 홍대용에게까지 그 범위를 설정할 수 있으나, 후자의 경우는 박제가, 박지원에 이르러 본격화된다.” 대체로 ‘열하일기’의 가치를 들라면 18세기 말 북경과 제2의 정치 수도였던 열하의 피서산장을 자세하게 기록한 견문록이라는 점, 티베트 판첸라마와의 만남, 몽고에 대한 청의 종교적 전략 등을 파악할 수 있는 사료라는 점을 꼽는다. 하지만 소설 호질에서 분명하게 알 수 있듯이 연암의 글쓰기야말로 주목해야 할 지점이다. 연암의 문학 창조라고나 할까. ‘열하일기’가 단순한 견문록이나 기행문이 아니라 풍자, 해학, 패러디 등의 기법을 동원한 현실 개혁의 무기로 기능했기 때문이다. 당대의 성리학적 글쓰기의 경직성에서 벗어난 리버럴한 산문형식이라고 할까. 여기에 조선의 정치, 경제, 사회 시스템 개혁에 대한 자료 수집은 물론 사상적 정리까지 포괄했으니 그 성과가 얼마나 큰가. 자세한 내용은 기회가 되면 차차 풀어보기로 한다. 안동립 대표 및 동행했던 길동무들에게 감사의 말씀 전한다.

옛 열하, 지금의 허베이성 청더시 피서산장 입구에 세워진 박지원 기념비와 답사단. |

21세기 한·중·미, 다시 열하의 거울 앞에서

‘열하일기’는 청나라라는 외부세계를 조선의 거울삼아 스스로 돌아보게 하려는 문명적 자기성찰의 기록이라 할 수 있다. 조선 지식인들에게 ‘오랑캐에게도 배울 것이 있다’는 현실감각을 일깨우기 위한 방편이었던 것이다. 오늘날 우리는 다시 연암이 한바탕 울만하다고 했던 ‘호곡장(好哭場)’에 서 있다. 미국과 중국의 세기적 대결이 펼쳐지고 있기 때문이다. 21세기의 미국은 자유와 민주, 보편적 가치를 표방하지만, 조선이 사대했던 명나라에 비교할 만큼 많은 문제점을 안고 있다. 반면 중국은 마치 오랑캐의 이미지처럼 폄훼되고 있지만, 그때의 청나라처럼 눈부신 발전을 이룩했고 국제적 중심축을 넘보고 있다. 연암의 때에 비유컨대 미국은 명나라, 중국은 청나라다. 지금 우리는 이들 사이에서 선택이 아닌 균형의 길, 곧 북학파들이 얘기하던 실학적 현실 인식을 실천할 지점에 와 있다. 240여 년 전 박지원은 조선을 위해서 한바탕 울고자 했다. 현실감각, 냉철한 관찰, 무엇보다 조선에 대한 깊은 애정을 해학과 풍자에 실어서 말이다. 나 또한 요동을 건너 열하를 돌아 나오며 한바탕 울음을 울만하다고 느꼈던 것은 명나라와 청나라를 견주던 연암의 마음자리가 지금의 미국과 중국을 견주는 내 마음에 와닿았기 때문일 것이다. 김대중 대통령이 제안했던 서생의 문제의식과 상인의 현실감각을 가장 내실 있게 갖추었던 이가 연암 박지원 아니었을까? 우리는 도랑에 든 소이니 양쪽 언덕의 풀을 취해야 한다. 연암의 편지를 읽자니 북받쳐 오는 울음과 겹치는 것들이 왜 이리 많은지, 여러 겹의 울음을 한바탕 울고 나서야 ‘진짜 대한민국’의 문을 열어젖힐 수 있을 듯하다.