| 2019년 11월 20일(수) 17:15 |

석현 박은용의 삶과 예술을 담은 박종석 작가의 ' 비가悲歌! 바람이 전하는 말'

1980년대 후반과 1990년대, 광주에는 곧은 품성으로 민중의 생활을 투박하게 먹그림으로 그리는 중년의 화가가 있었다. 가끔 전시장이나 선술집에 나타나 괴팍한 행동을 보였던 그는 기인 혹은 천재라고 불리웠다. 한국전쟁의 한복판에서 혼자만 살아서 걸어나온 듯 불행한 대한민국의 현대사를 안고 살아가다 홀연히 세상을 떠난 비운의 한국화가, 석현 박은용 화백의 이야기다.

불행한 현대사를 관통한 고독한 예술가, 석현 박은용(1944-2008) 화백의 삶과 작품세계를 돌아보는 전시회를 후배인 석주 박종석 작가가 마련해 주목을 받고있다. 박종석 작가는 전시와 함께 석현 선생의 일대기를 580쪽 규모의 평전으로도 펴냈다.

오는 12월 12일까지 광주 동구 소태동 갤러리 생각상자에서 열리는 석현 박은용 회고전에서는 그의 일대기를 20m 크기의 화폭에 담은 '석현 박은용의 삶과 예술. 비가悲歌! 바람이 전하는 말'을 비롯해 '임류'(臨流), '삼세'(三世), '몽중몽'(夢中夢), '굴비여여'(屈非如如) 등을 감상할 수 있다.

남종화의 산실 진도에서 태어난 석현 선생은 유복한 집안에서 남부럽지 않게 자라던 중 어린나이에 가족들이 지인의 손에 학살당하는 고통을 겪었다. 이후 정신적 외상으로 정신병원을 드나들었고, 가슴의 응어리와 함께 마음의 고통을 표출하지 못한 채 고독으로 밤을 지새우며 상념을 화폭에 담았다.

학창 시절, 광주 유학생활에서 함께 했던 친동생마저 곡절을 안고 하늘나라로 떠나보내야 했다. 군대생활 이전에 결혼하였지만 끝내 이혼하고 재혼해서 새로운 가정을 꾸려야만 했다. 1983년 개인전으로 잠깐 성취감 이후 사회생활의 적응장애로 가난은 그의 곁을 떠날 줄 몰랐다. 미래가 보장된 유명백화점의 초대전 제안을 거부하고, 밤낮을 가리지 않고 노동과 그림그리기에 열중하였지만 화상들과의 불협화음으로 생활은 나아지지 않고 육체는 더욱 쇠약해져 갔다. 말년에 병원의 수술비마 저 해결할 수 없을 만큼 빈곤에 시달리다 스스로 생을 마감했다.

석현의 평전을 쓰고 전시회를 마련한 석주 박종석 작가는 석현으로부터 많은 영향을 받았다. 박 작가는 평소 '스승같은 화가'라고 석현을 표현하고 있다. 평생 작업에 대한 집념과 치열한 예술혼으로 탑묵법(塔墨法)과 망법(網法)이라는 독창적 화법을 확립했을 뿐 아니라 남도 문인화맥의 전통적인 화풍을 뛰어 넘기 위해 혼신을 다해 창의적 작업의 길을 걸어왔기 때문이다.

박 작가에 따르면 석현은 자신이 창조한 화법으로 남도에 흐르는 전통, 애민, 흥을 담담하게 표현했다. 한반도에서 주업을 삼았던 농업에 뿌리를 둔 농경문화를 화폭에 담기위해 그들과 함께 살며 스스로 집을 짓고 가축을 기르며 텃밭을 일구었다. 땅을 기반으로 생존하는 노동과 농촌, 가축, 그리고 사람이 함께 어울려 사는 대동세상을 갈망했던 것이다. '모내기' '당산나무' '고인돌' '시골장터' '남도의 가을날' '목욕하는 여인' '밭을 일구는 부부' 등의 작품을 통해 시골에서 접했던 한가한 풍경과 풍습들을 꾸밈없고 정감 있게 담아내고 있다. 석현의 작품세계는 한국 회화사에서 조선시대 풍속화의 승계와 함께 수묵의 본질에 대한 탐구, 인문학적 깊이, 창작성, 그리고 민족성과 대중성을 확보했다는 점에서 의미를 가진다. 또 민초들에 대한 이해와 정직, 겸손의 실천, 그리고 자연법칙의 대한 예리한 관찰을 통해 휴머니즘적 미의식을 완성했다는 점에서 그의 작품은 높은 평가를 받는다.

장석원 미술평론가는 "한국전쟁과 다이나믹한 한국현대사를 겪은 세대의 화가로서 석현의 그림은 기존의 카테고리에서 벗어나 석현만의 정체성을 보여주고 있다"며 "석현이라는 한 개인이 겪은 삶과 진실성, 고독 그리고 아픔이 섞인, 단순히 시각적인 아름다움을 넘어서 감동으로 다가온다"고 평론했다.

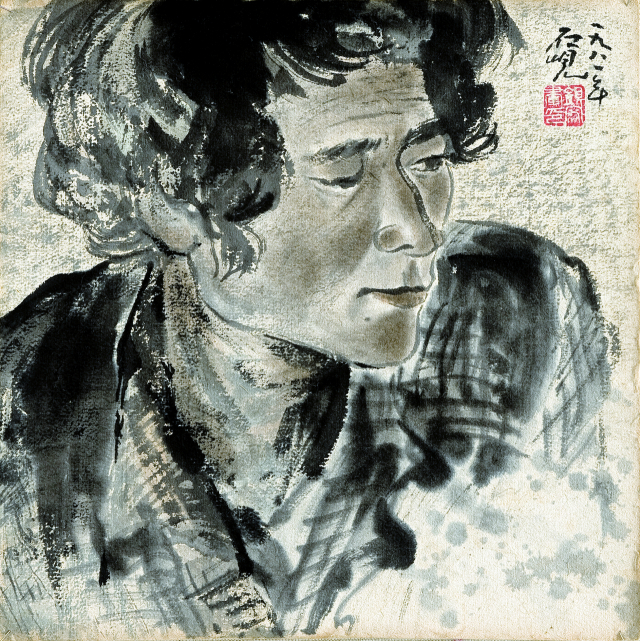

석현 박은용 작 '자화상'

박종석 작 '몽중몽'