| 2020년 02월 27일(목) 15:37 |

충남 예산군 신암면 용궁리에 소재한 추사고택은 조선후기의 대표적인 실학자이며 서예가인 추사 김정희(1786~1856)가 태어난 집이다.

천리 밖에서 나는 죽고 그대는 살아서

정창권 | 돌베개 |1만7000원

"저번 가는 길에 보낸 편지는 보아 계시옵니까?/ 그 사이에 인편이 있었으나 편지를 못 보오니, 부끄러워 답장을 아니하여 계시옵니까? /나는 마음이 매우 섭섭하옵니다. (173쪽)

'무인년(1818) 2월 11일, 남편이 올립니다'로 끝맺는 추사 김정희(1786~1856)의 한글 편지(언간) 중 일부다. 추사는 아내 예안 이씨보다 두 살 연상이었지만, 꼬박꼬박 '계시옵니까' '하옵니다'의 존칭어를 썼다. 아내에 대한 애틋한 사랑은 답신이 없는 데 대해 '섭섭하옵니다'로 토로한다. 추사가 33세 때 대구 감영에서 아버지를 모시고 있으면서 서울집에 있는 아내에게 보낸 편지다.

이들 부자가 살았던 18~19세기의 조선 사회에 대한 일반적인 인식은, 완고한 가부장제가 지배하던 사회, 남존여비가 극심했던 사회 정도일 것이다. 그런데 이들 부자의 편지를 살펴보면, '과연 우리가 생각한 조선 사회가 진짜인가'하는 의문을 갖게 된다. 이 책의 필자 정창권 선생도 이러한 의문에서 추사 집안의 한글 편지에 주목하고 현대어 번역과 본격적인 연구를 시작했다.

저자가 연구한 추사 집안의 한글 편지는 모두 85통이다. 이 편지는 추사 김정희를 비롯해 선대와 후대 등 모두 5대의 가족이 주고받은 한글 편지라는 점에서, 18~19세기 가족의 생활과 문화, 언어, 의식 등을 생생하게 엿볼 수 있는 중요한 자료다. 여러 세대 다양한 가족 구성원의 편지가 이렇게 한꺼번에 많이 남아 있는 경우는 추사 집안이 거의 유일하다.

이 책은 크게 2부로 구성돼 있다. 1부는 추사 집안 가족 구성원의 한글 편지 45통을, 2부는 추사가 쓴 한글 편지 40통을 다루었다. 그리고 '시작하며'에서 추사 집안에 대한 개괄적인 설명을, '마치며'에서 추사 집안 여성의 역할과 의식 및 남성의 집안일 참여 양상을 종합적으로 정리하여 추사 집안의 한글 편지가 갖는 역사적 의미를 명확히 밝혔다.

편지글을 소개하는 사이 사이에 김노경의 고금도 유배, 추사의 전반생, 추사의 제주도 유배, 아내 예안 이씨 애서문, 추사의 말년 등 생애의 주요 지점을 별도로 정리하여 수록함으로써 편지의 시공간적 배경을 이해하는 데 도움이 되도록 했다

편지에는 당시 여성의 역할과 의식뿐 아니라 남성의 집안일 참여 모습이 구체적으로 드러나 있다. 나아가 이들 편지에는 추사의 학문과 예술이 어떻게 형성되었는지, 또 추사의 글과 그림, 글씨 등에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 추사의 인간적인 면모는 어떠했는지를 잘 보여준다.

여성은 집안일을 맡고, 남성은 바깥일에 전념할 뿐 집안일에는 일절 관여하지 않았을 거라는 기존의 생각은 추사 집안의 한글 편지 앞에서 여지없이 깨진다.

'남자가 부엌에 들어오면 큰 인물이 못 된다'는 고리타분한 말이 여전히 통용되고, '82년생 김지영'이 일하는 엄마들의 눈물을 쏟게 만드는 이 시대에, 조선 시대 남성의 모습은 파격이다. 이 편지들은 당시 남성이 담당했던 집안일이 상당히 많았고, 또 적극적으로 참여했음을 보여주고 있다.

추사 집안의 한글 편지는 여성사·가족사적으로 매우 중요한 자료다. 저자는 85통의 편지를 현대어로 번역하면서 편지와 편지 사이의 행간과 여백을 스토리텔링적인 요소를 가미해 생동감 있고 흥미진진하게 연결하고 메웠다. 발신자, 수신자 소개는 물론 편지를 쓴 시기와 상황을 조사해 시공간적인 배경을 설정하고, 그에 대한 해설까지 덧붙여 한 편의 이야기처럼 구성했다. 그래서 85통의 편지가 유기적으로 연결되면서 추사 집안의 5대 가족사 이야기가 장대한 파노라마처럼 펼쳐진다.

편지가 사라진 시대, 편지에 담긴 감수성마저 사라져가는 이 시대에 옛사람의 정겨운 편지 한 줄이 더없이 따뜻하다.

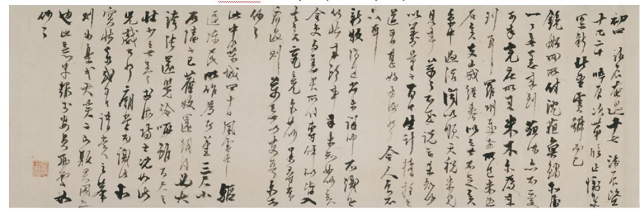

추사 김정희의 '간찰簡札'

충남 예산군 신암면 용궁리의 예산 백송(천연기념물 제106호)은 추사 김정희 선생이 중국을 사신으로 갔다가 돌아올 때 종자를 가지고 와서 고조부 김흥경의 묘소 앞에 심은 것으로 전해지고 있다.