이윤선의 남도인문학>삼천삼백 섬의 장창대들이 멸시받으며 되뇐 대동세상

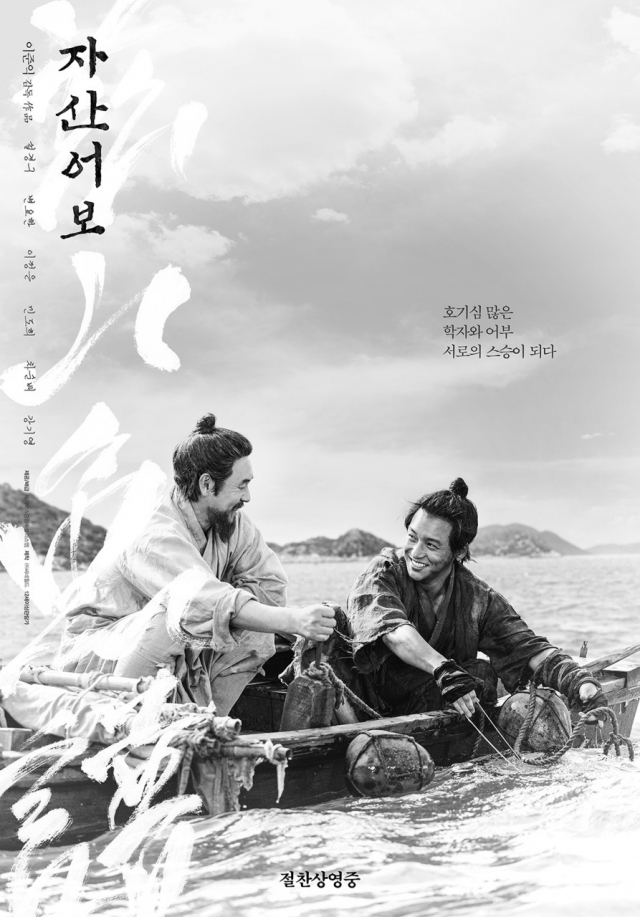

영화 자산어보||"상놈도 없고 양반도 없고 임금도 신하도 없는 세상 백성이 인간답게 사는 세상"||정약전이 말한 이치의 깊은 근원이 여기 있지 않을까.

| 2021년 05월 20일(목) 16:23 |

영화 자산어보 |

신유박해와 손암 정약전의 유배

1801년 조선에 피바람이 불었다. 신유박해(辛酉迫害), 이른바 천주교 박해 사건이다. 11살 순조가 왕이 된 첫해였다. 정순왕후의 수렴청정(垂簾聽政)이 시작되었다. 정씨 형제의 자형 이승훈이 최초로 북경에 가서 세례를 받고 온다. 벽파가 시파와 남인을 탄압하려는 술책이 가동된다. 이승훈, 이가환, 권철신, 홍교만 등 남인, 중국인 신부 주문모 등 100여명 사형, 400여명은 유배된다. 정약종도 이때 참수된다. 정씨 형제들은 모두 4형제다. 남씨 모친이 낳은 큰형 정약현이 있고, 정약전, 정약종, 정약용 삼형제가 있다. 모두 서학과 관련된 인물들이다. 우리나라 최초의 신부 이승훈이 자형(매형)이다. 배 다른 큰형 정약현의 딸 정명련이 황사영에게 시집을 간다. 황사영백서사건에 연루된다. 신유박해의 내용을 북경에 있는 주교 구베아에게 알리려 비단에 편지를 쓴 사건이다. 천주교 박해에 대한 사정을 알리고 조선의 교회 재흥, 개국 촉진을 요청한 내용이다. 현재 로마 교황청에 보관되어 있다. 정약전과 정약용은 죽음을 면하고 유배된다. 당초 정약전은 완도 신지도로, 정약용은 포항으로 유배되었다가 1년 만에 재압송, 정약전은 다시 흑산도로 정약용은 강진으로 유배된다. 영화에서도 길게 인용되지만 사실 정약용보다 정약전이 훨씬 서학(천주교)에 밝으니 이른바 요주의 사상범이었던 셈이다. 소흑산도로 불리던 우이도로 유배되었다가 흑산도 본도로 옮기고 1816년 우이도에서 한 많은 삶을 마감한다. 두 해 뒤 1818년 다산의 유배가 풀린다. 몇 해만 더 살았더라면 어땠을까. 역사는 가정이 없다는데, 그래도 아쉬움이 크다. 그 족적이 한량없어서일 것이다.

자산바다의 '장창대들'

정약전의 호는 손암(巽庵)이지만 자산(玆山)이 더 어울려 보인다. 자산바다의 온갖 생물들과 사람들의 이야기가 그의 저술 기반을 형성하기 때문이다. 가장 대표적인 것이 다. 이외 문순득의 표류이야기를 받아 적은 과 섬 지역 소나무정책을 비판한 가 있다. 는 세계 최초의 어류박물지로 소개될 만큼 유명한 책이다. 섬사람들의 긴밀한 협조 없이는 탄생할 수 없는 성격의 것들이다. 오늘날로 따지면 섬사람들의 환경과 생태, 어류, 해조류 관련 지식 등을 구술 받아 정리한 구술백과사전이라고나 할까. 자산어보의 성격은 서문에 밝히고 있듯이 해양생태인문학적 관점이 명료하다. 내용이 방대하므로 따로 지면을 만들어 소개하겠다. 동생 정약용이 5백 권이 넘는 방대한 저술을 남긴 것에 비하면 초라하지만 섬이나 해양이라는 주제적 관점에서는 비교우위가 크다. 아니 타의 추종을 불허한다. 그래서 목포대 최성환 교수는 '해조(海潮)'에 대한 정약전의 관심이 그의 전통적 관념 변화에 영향을 주었을 것이라고 분석한다. 본래 유학 기반이고 서학에 대한 관점도 명료하였지만 자산바다에 와서야 그의 실학적 면모를 완성한 셈이라는 뜻이다. 검은 바다 흑산을 배경삼은 실존 인물 장창대와 문순득, 가거댁으로 묘사되는 현지처와 수많은 사람들이 등장한다. 영화의 또 다른 주인공이기도 한 장창대는 어쩌면 자산어보의 실제 저자라고 해도 과언이 아니다. 장창대는 흑산 대둔도 사람이다. 임자년(1729)생, 자는 덕보(德保)다. 정약전이 당시 20대였던 장창대를 대상으로 읊은 시가 있다. "사람들은 장창대를/ 남들보다 뛰어난 선비라 하지/ 옛 책을 언제나 손에 들고/ 오묘한 도가 마음에서 떠나지 않네/ 초저녁부터 이야기 나누다보면/ 어느새 바다 소리가 들려오누나/ 어찌하면 한낮부터 밤이 다하도록/ 이치의 근원을 깊이 더듬어볼까." 이 시를 읽으면 최교수의 분석을 십분 이해할 수 있다. 어디 장창대 뿐이겠는가. 또 하나의 영화 대사가 심중에 꽂힌다. "상놈도 없고 양반도 없고 임금도 신하도 없는 세상, 백성이 인간답게 사는 세상"말이다. 정약전이 말한 이치의 깊은 근원이 여기 있지 않을까. 삼천삼백 섬의 장창대들이 천대받고 멸시받으며 되뇌었을 그런 대동세상 말이다. 영화에 자주 등장하는 대사 '상놈의 자식', 뿌리 깊은 섬사람들에 대한 천시가 배경이다. 그래서다. 아직도 의문이다. 200여년 지난 지금 우리는 그런 세상을 꾸려가고 있는 것인가. 아니면 여전히 꿈만 꾸고 있는 것인가. 흑백영상의 지극한 영감이 사라지기 전에 그 근원의 전모를 훑어봐야겠다. 어쩌면 너무 깊어서 칠흑(漆黑)색일 수밖에 없는, 강한 햇빛마저도 통과되지 않는 자산바다의 심연 어디, 혹여 그 깊은 이치가 있을지 모르겠기에.

남도인문학팁 - 서문 중에서

나는 섬사람들을 널리 만나보았다. 그 목적은 어보를 만들고 싶어서였다. 그러나 사람마다 그 말이 다르므로 어느 말을 믿어야 할지 알 수 없었다. 섬 안에 장덕순 창대(張德順 昌大)라는 사람이 있었다. 두문불출하고 손을 거절하면서까지 열심히 고서를 탐독하고 있었다. 다만 집안이 가난하여 책이 많지 못하였으므로 손에서 책을 놓은 적이 없었건만 보고 듣는 것은 넓지 못했다. 성격이 조용하고 정밀하여 대체로 초목과 어조 가운데 들리는 것과 보이는 것을 모두 세밀하게 관찰하고 깊이 생각하여 그 성질을 이해하고 있었다. 그러므로 그의 말은 믿을 만했다. 나는 드디어 이 분을 맞아 함께 묵으면서 물고기의 연구를 계속했다.....후세의 선비가 이를 수윤(修潤)하게 되면 이 책은 치병(治病), 이용(利用), 이치(理致)를 따지는 집안에 있어서는 말할 나위도 없이 물음에 답하는 자료가 되리라. 시인들도 이들에 의해서 이제까지 미치지 못한 점을 알고 부르게 되는 등 널리 활용되기를 바랄 뿐이다.

편집에디터 edit@jnilbo.com