| 2021년 11월 28일(일) 15:02 |

두륜산 대흥사 대웅보전. 정면 대웅보전이 원교 이광사가 해서체로 쓴 동국진체다. 대한불교조계종 제22교구 본사 대흥사 제공

원교 이광사가 초서체로 쓴 두륜산 대흥사 침계루. 대한불교조계종 제22교구 본사 대흥사 제공

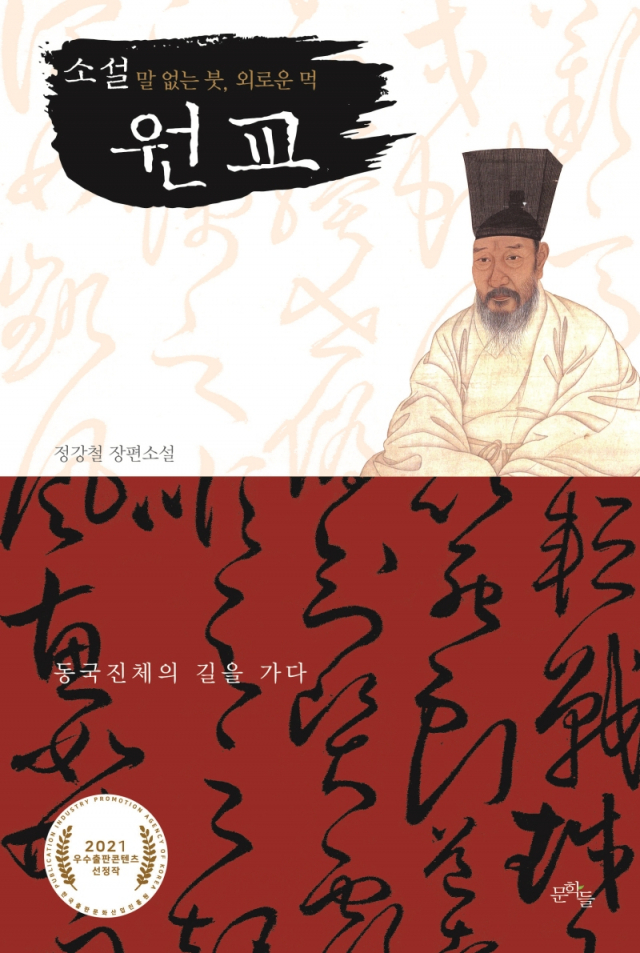

소설 원교. 문학들 제공

소설 원교

정강철 | 문학들 | 1만4000원

"자화상에 그려진 원교의 침울한 얼굴, 오래도록 들여다보니 나도 닮아 있었다."

동국진체(東國眞體)로 당대 서단을 풍미했던 원교 이광사(1705~1777). 그는 비극적 운명을 고독한 예술혼으로 개척했던 서예가였다. 정치적 소용돌이에 휩쓸려 변방으로 밀려났지만 자신만의 예술세계를 열었던 반전의 인물이기도 했다.

두륜산 대흥사. 해남 삼산면 구림리 장춘동에서 피안교를 지나 일주문에서 만난 편액 침계루(枕溪樓)와 대웅보전(大雄寶殿). 원교 이광사의 친필 서체다. 구례 천은사 대웅전이나 강진 백련사에서도 "바짝 마르고 화강암의 골기가 느껴진다."는 그의 신필(神筆)을 만날 수 있다. 고창 선운사나 부안 내소사도 그의 필체가 숨쉰다.

'자연의 조화가 사물에 따라 형태를 이루되 처음부터 일정한 체제가 없다'던 원교 이광사의 예술세계가 소설로 탄생했다. 지난 1989년 등단한 소설가 정강철의 '소설 원교'다.

원교는 1775년(영조 31년), 나주 벽서 사건에 연좌 돼 친국 끝에 종신유배형을 받아 간신히 목숨을 부지했다. 함경도 부령으로 유배됐다가 다시 완도 신지도로 옮겨 그곳에서 생을 마감했다.

하지만 원교는 죽음을 앞두고도 "서도(書道)는 큰 도인가 작은 도인가."라고 되뇌었다고 한다. 붓을 들고 글씨를 쓰는 일이 삶이었기에 목숨이 다하는 순간까지 생각나고 걱정되는 건 오로지 글씨였다.

저자는 이런 원교를 좇아 외로움과 진한 먹향이 가득했던 그의 신산한 생애를 추적하면서 자신만의 고유한 서체를 완성하기 위해 절치부심했던 예술가의 외로운 혼을 섬세한 문체로 그려냈다. 신지도에 유폐된 이광사의 흔적을 찾기 위해 부지런히 발품을 팔기도 했다.

그러다보니 '동국진체의 길을 가다'라는 부제처럼 소설은 고통의 삶 속에서도 예술의 길을 묵묵히 걸어갔던 원교의 일생을 담담하게 그려낸다. 1977년 정유년, 임종 직전에 있던 원교가 가물가물한 의식을 끌어내는 장면에서 시작하는 작품은, 1721년 신축년 장단 백학산 비탈과 1731년 신해년 강화 등을 오가며 주류에서 멀어졌지만 부와 무관한 채 유배객의 인생을 살았던 원교를 그려낸다. 오롯이 글씨에 바친 생애는 흡사 '닳아 홀린 몽당붓, 독필 같았다'는 표현이 모든 것을 대변한다.

'사흘은 바람이고 나흘은 비가 오니 솥에다 글을 끓일 수 있나. 양식도 땔감도 없이 글만 쓰는 서생으로 부딪혔을 생의 막막함에 앞서 원교의 삶은 그 자체가 비 오고 바람 부는 하마르티아였다'는 화가 김경주의 평가도 오로지 지필묵 하나로 온갖 풍파를 이겨낸 원교의 꿈과 이상을 보여준다.

문학평론가 김영삼은 소설 원교를 두고 '수많은 자료와 고증을 거쳐 소설적 상상력을 융합해야만 했을 글쓰기의 과정을 생각해 볼 때, 이 한 예술가가 원교인지 정강철인지 구분하기 어렵다'고 했다. 당쟁과 사화의 격랑 속에서 몽당붓 하나로 동국진체를 완성한 원교 이광사의 삶을 재현해 낸 작가에 대한 작은 칭찬일 것이다.

작가의 선비 같은 모습을 그대로 닮았다는 소설 원교야말로 '몽당붓의 가치를 터득할 때까지 읽고 쓰고, 또 읽고 써야 할 일'이다.

영광에서 태어난 정 작가는 문화예술위 3000만원 공모 당선작 장편 '블라인드 스쿨', 소설집 '수양산 그늘'을 펴냈으며 '바다가 우는 시간'으로 목포문학상을 수상했다. 소설 원교는 한국출판문화산업진흥원 2021 우수출판콘텐츠 선정작이다.