오견규 작 '대춘'

선비들의 수양 수단이었던 수묵화는 오래전부터 격조있는 예술품으로 인정받아왔다. 종이와 먹, 물을 재료로 강인한 듯 부드럽고, 소박하지만 단정한 멋을 담고있는 까닭에 '한국화의 상징'으로 귀한대접을 받았지만, 서양화가 유입되면서 전통 수묵화에 새로운 변화가 요구되고 있는 것이 현실이다. 사실 전통의 멋을 유지하면서 현대적 감성을 접목시키는 일은 수묵화가들에게 부담스러운 과제로 여겨져왔다. 아산 조방원 선생 문하에서 45년간 수묵화를 그려온 목운 오견규(74) 화백의 현대적 수묵작업이 반가운 이유다.

김상철 미술평론가는 "오견규 화백은 담묵을 기조로 차분하게 전개되는 수묵에 밝고 맑은 원색들이 특유의 소박하고 담백한 화면을 구축하고 있다"며 "현대라는 이름으로 진행된 다양한 실험들이 난무하는 중에도 그는 오히려 지극히 전통적인 가치에 몸을 의탁하며 자신만의 특수성을 일궈냈다"고 평가했다.

매화와 대나무를 소재로 수묵화에 현대적 감성을 접목한 목운 오견규 화백의 개인전이 오는 27일부터 3월11일까지 광주 동구 예술의거리 내 무등갤러리에서 열린다. 지난 2001년 궁동갤러리에서의 개인전 이후 20년만에 예술의거리에서 전시를 여는 그는 이번 전시에서 최근 2~3년동안 작업한 작품 35점을 선보일 예정이다.

전시 주제인 '죽청매수(竹淸梅瘦; 대숲 맑고 매화 야위다)'에서 읽히듯 이번에 선보이는 작품들은 그간 오 화백의 수행의 결과물이다.

오 화백은 "동양화는 작품의 격조가 눈에 보이는 것이 아니라 보이지 않는 곳에 있다"며 "그 미묘함은 그리지않고 드러내는 방법으로, 이 역시 학문의 결과임을 깨달았다"고 밝혔다.

이번 전시에서 오 화백이 선보이는 작품은 '신세한도(新歲寒圖)' 등 50호 크기 작품 15여점과 10호에서 30호 크기의 최근작들이다. 산을 중첩시킨 150호 크기의 문인산수화와 서예작품 1점도 포함됐다. 또 송광사에서 접했던 법정스님의 빈 의자를 형상화 한 작품도 만나볼 수 있다.

영롱한 붉은 색과 초록색이 대비를 이루며 여백과 함께 완성도를 높이는, 오 화백만의 작업 방식 가운데 이번 전시에서는 다소 실험적인 작품들도 눈에 띈다. 실제 신문 위에 흐드러지는 매화를 그려넣은 작품 '대춘(待春)'이 대표적이다. 경향신문 2019년 10월19일 자 17면을 활용한 이 작품은 '공감과 사랑이 자유민주주의 토대'라는 제목의 톱 기사와 '이유있는 혁명의 유산이 면면히 이어온, 우리는 지금 공평하고 정의로운가'리는 기사에 깊이 공감하면서 작업을 하게됐다고 한다.

오 화백은 "대춘이란 봄을 기다린다는 의미"라며 "이 땅에 진정한 봄이 오길 바라는 마음에서 매화를 그려넣었다"고 설명했다.

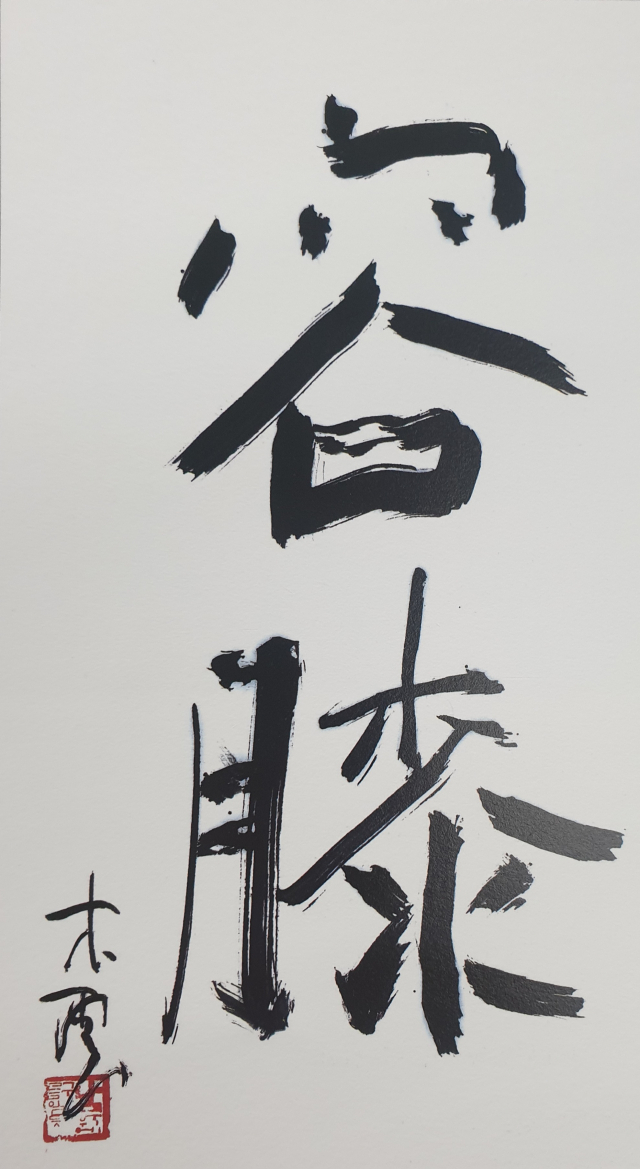

유일한 서예작품인 '용슬(容膝)'에서는 물질주의에 물들어 있는 현대인들에게 전하는 메시지를 담았다.

용슬은 '무릎을 겨우 들여놓을 만한 작은 집'을 의미하는 말로, 중국 전국시대 제나라의 왕이 진중자란 이에게 재상을 맡아주길 권했는데, 그는 네마리 말이 끄는 수레나 잔칫상 같은 밥상보다 용슬에 고기 한 점이면 족하다며 고사했다는 고서에서 유래됐다.

오 화백은 "용슬이란 단어는 물질주의로 치닫는 현대인에게 맑은 대숲 바람에 귀를 씻고, 은은한 매향에 마음을 담가보는 성찰을 시간을 갖게 하고싶은 마음을 일필로 그리듯 써본 것"이라고 말했다.

목운 오견규 화백은 개인전 8회와 다수 단체전에 참여했으며 아산 조방원 선생을 사사했다. 대한민국미술대전을 비롯해 광주시전과 무등미술대전 심사위원 등을 역임했다. 1990년 전라남도미술대전 대상과 1994년 광주시미술대전 최우수상을 비롯해 2011년 허백련미술상 본상과 2007년 제1회 대동미술상 및 대동전통문화대상 미술부문 등을 수상했다.

오견규 작 '비움'

오견규 작 '용슬'