지난 3일 한 시각장애인이 ACC에서 열린 전시인 ‘일상첨화’를 찾아 점자 등을 통해 임직순 작가의 ‘가을과 여인’을 감상하고 있다. 정상아 인턴기자 |

“이쯤에 엘리베이터 점자가 있어야 하는데 없네요.”

지난 3일 ACC 전시관에 가기 위해 주차장 입구로 향하던 시각장애인 김민석(57)씨는 승강기 손잡이를 한참 더듬거렸다. 평소 같으면 금세 찾을 점자가 그의 손에 느껴지지 않았기 때문이다. 이리저리 오가던 김씨는 결국 발을 한번 헛디디고 나서야 동행한 복지관 직원에게 도움을 요청했다.

우여곡절 끝에 도착한 곳은 아시아 네트워크 ‘일상첨화’ 전시장. 이곳은 지난 9월 개관에 앞서 ACC가 ‘시각장애인 친화 전시회(점자)’로 적극적으로 홍보했던 전시관이다. 이곳에는 △김환기 △오지호 △임직순 △천경자 △아민 엘 바샤 △파테 무다레스 등 20세기 한국과 서아시아(레바논·시리아)를 대표하는 여섯 작가의 회화작이 전시돼 있다. 그러나 점자가 설치된 작품은 임직순·파테 무다레스 두 작가 작품뿐이었다. 음성 설명 또한 직접 QR코드를 인식시키거나 오디오 가이드를 빌려야만 들을 수 있었다.

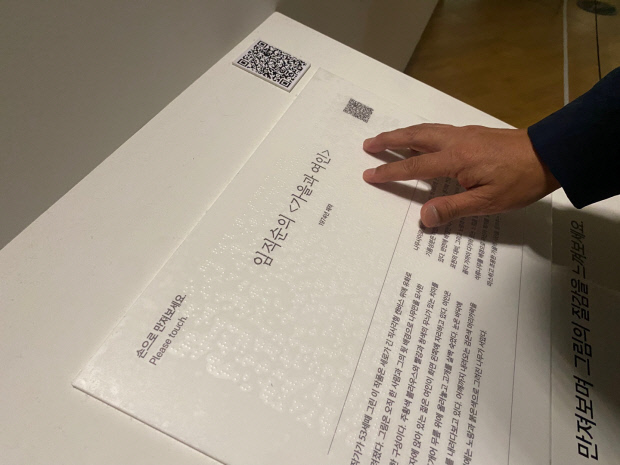

‘점자 작품을 찾는다’는 김씨의 말에 전시관 직원은 임직순 작가의 ‘가을과 여인(1974)’을 안내했다. 그림 앞에는 점자가 적힌 큰 판이 놓여있었고, 그는 한 손을 들어 위에서부터 천천히 점자를 더듬어갔다. 절반도 채 지나지 않았을 때, 김씨는 ‘내용이 조금 이상하다’고 고개를 갸웃거렸다. 그는 “이거 붉은색 아닌가요? 훍은색이라고 잘못 적혀 있는 것 같은데… 아, 여기 또 있네요. ‘오마와 코가 밝게 표현되었다’고 돼 있어요. ‘이마’가 맞는 것 같은데요”라고 말했다.

임직순 화가의 ‘가을과 여인’의 점자 설명을 읽던 한 시각장애인이 내용 중 오탈자를 발견해 짚어주고 있다. 정상아 인턴기자 |

점자 설명 외에 시각장애인들이 직접 만지며 느낄 수 있도록 작품을 본 떠 만든 ‘촉각 모형’도 감상에 큰 도움을 주지 못했다. 작품의 전체적인 구도와 형태를 가늠할 수 있는 입체 형태의 장치 없이 단순한 물감의 질감 정도만 확인할 수 있어서다. 실제 그림 옆 촉각 모형의 표면을 만져보던 김씨는 “이런 질감 묘사는 잘 와닿지 않는다. 이해가 어렵다”면서도 “그래도 별 수 없지 않나. 시각장애인들은 ‘시각장애가 있으니 이 정도는 감내한다’고 생각하며 산다. 되레 장애인을 위해 전시관을 마련해준 게 고맙다는 마음도 든다”고 쓴웃음을 지었다.

전시 동행을 마친 김씨는 아쉬움을 표하면서도 앞으로 이런 전시가 더욱 많이 시도됐으면 좋겠다고 말했다. 그는 “오늘 동행을 하기 전까지 ACC에서 해당 전시가 열리고 있다는 것을 몰랐다. 홍보가 다소 아쉽다”면서 “여러 오류가 있긴 했지만, 새로운 시도를 했다는 것에 박수를 보내고 싶다. 시행착오를 겪어야 더 완벽해질 수 있지 않겠나. 시각장애인들도 점자로 설명을 적어 놓으면 어떤 작품이든지 이해하고 즐길 수 있다”고 강조했다.

시각장애인단체는 평등한 문화 예술 향유를 위해 사회의 배려와 변화가 필요하다고 목소리를 높이고 있다.

최삼기 광주시각장애인연합회장은 “종종 문화생활을 위해 행사장에 방문하면 점자 오탈자는 물론이고 아예 거꾸로 설치돼 있는 경우가 있다. 음향시설이 없는 경우도 다반사다. 시각장애인을 위한 시설을 만들 때는 장애 당사자에게 직접 물어보고 확인받는 등의 작업이 필요하다”며 “점자는 시각장애인에게 한글이다. 세상과 만나는 통로이자 눈인 셈이다. 점차 좋아지고 있지만, 아직 부족한 부분이 있다. 사회의 많은 관심과 배려를 부탁한다”고 전했다.

이와 관련 ACC 관계자는 “점자가 함께 배치된 작품의 경우 여러 기준·심사를 통해 선정되는데 ‘일상첨화’ 전시 점자에 오류가 있다는 것을 몰랐다. 담당자에게 전달해 신속히 수정될 수 있도록 조처하겠다”며 “앞으로는 이런 일이 발생하지 않도록 더욱 꼼꼼하게 확인하겠다”고 말했다.

정성현 기자·정상아 인턴기자